今年假期返程期间,受大范围冷空气与暖湿气流交汇影响,我国多地出现中到大雨、暴雨乃至雨夹雪的复杂天气过程,导致道路湿滑、能见度下降、交通事故风险显著上升。本文将围绕“假期返程遇中到大雨暴雨雨夹雪,多地道路湿滑,出行需警惕天气变化”这一主题展开深入分析。文章首先从气象成因角度解析雨雪天气的形成机制及空间分布特征;其次探讨恶劣天气对道路交通的影响与潜在风险;第三部分重点介绍返程途中应采取的安全防范与应急措施;最后从社会管理与公众意识提升层面提出建议。通过这四个方面的详细阐述,旨在帮助广大出行者科学认知天气风险,合理规划返程时间与路线,增强安全防范意识,降低出行事故发生率。同时,文章也呼吁社会各方形成联动机制,气象、交通、应急等部门加强信息共享与应急预案执行力度,共同营造安全、有序的假期返程环境。

1、雨雪天气形成及气象特征

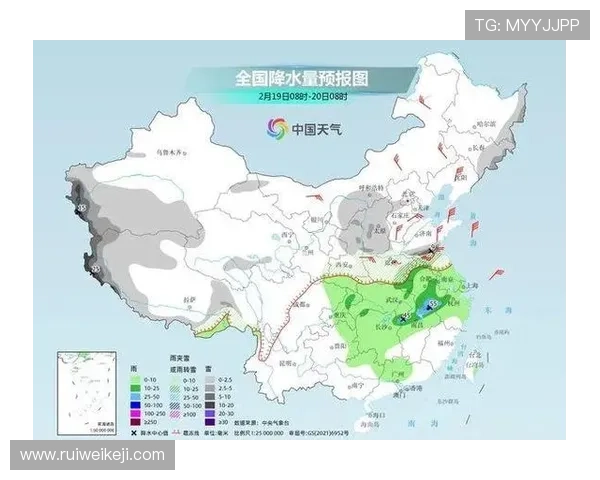

每年假期返程高峰往往恰逢季节交替时期,气候系统活跃,冷暖气流频繁碰撞,极易引发复杂的降水天气。从气象学角度看,中到大雨乃至暴雨的形成,通常与大范围水汽输送和地形抬升有关。当南方暖湿气流北上,与北方冷空气交汇时,空气中的水汽凝结成雨滴,若温度降至0℃以下,雨滴在落地前冻结或与雪混合,就形成了雨夹雪或冻雨现象。

在这种天气形势下,华北、黄淮以及西南地区往往成为降水集中带。尤其是在地形起伏明显的山区地带,由于空气受地势抬升冷却,降水更为剧烈且持续时间更长。对于返程车流而言,这类地区往往是交通事故高发地段。

值得注意的是,气象监测数据显示,随着全球气候异常频发,局地极端天气事件呈现增多趋势。短时强降雨、瞬时雨夹雪、低能见度浓雾天气的出现频率在假期返程期间明显上升,这对交通安全提出了更高的要求,也对公众出行决策带来更多不确定性。

2、恶劣天气对道路交通的影响

雨雪天气最直接的影响是导致道路湿滑、摩擦力下降,从而使制动距离延长、车辆打滑风险增大。尤其是在高速公路、桥梁以及隧道出口等地段,温差大、湿度高的环境极易形成局部结冰,给驾驶者带来极大安全隐患。每年此类天气中,由道路湿滑导致的追尾事故和侧翻事故数量显著上升。

此外,强降雨会造成城市积水、山区塌方、部分路段中断等次生灾害,严重影响返程通行效率。一旦交通流量过大,部分车辆滞留在半封闭路段,极易引发连锁堵塞。尤其在夜间或凌晨时段,能见度低、驾驶疲劳等因素叠加,事故风险倍增。

从交通管理角度看,暴雨雨夹雪天气对应急指挥与交通疏导体系提出更高要求。若缺乏及时的信息发布与预警机制,司机可能无法提前避让危险路段,导致交通事故集中爆发。因此,构建完善的天气应急响应体系、实时路况信息推送机制,是降低恶劣天气交通风险的关键。

3、返程出行安全防范与应急措施

在恶劣天气条件下安全返程,首要前提是提前了解气象预报与路况信息。驾驶者应在出发前通过权威渠道关注目的地及沿途天气变化,合理安排出行时间,尽量避开强降水或冻雨时段。若必须上路,应保持车辆油量充足,随车携带防滑链、应急食品、保暖衣物等物资,以防突发滞留。

行车过程中,要严格控制车速,与前车保持足够安全距离,避免急刹、急转方向等操作。遇到积水路段时,应观察水深,不可盲目涉水通行;若路面积雪或结冰,应采取低速、匀速行驶,必要时开启防滑系统,确保车辆稳定。对于长途驾驶者而言,合理安排休息时间、避免疲劳驾驶同样至关重要。

在突遇暴雨或雨夹雪时,应开启车灯、雾灯及雨刷,提升车辆可视度。同时要密切关注广播或导航平台发布的路况信息,如遇交通管制或封闭路段,应服从交警指挥,选择就近安全区域暂避。此时,冷静判断与耐心等待往往比盲目冒险更能保障人身安全。

4、社会协同与公众安全意识提升

面对假期返程期间的大范围雨雪天气,仅靠个体防范远远不够,社会层面的协同应对至关重要。气象部门应提前发布精准预警,细化至具体区域与时间段,为公众出行提供科学依据。交通部门则需根据天气变化及时调整疏导方案,合理设置临时交通管制、限速或绕行路线。

同时,应急管理部门要强化信息联动机制,确保气象、公安、交通、电力等系统间数据实时共享。当出现路段中断或积雪封堵时,能第一时间调动清障车辆与应急救援力量,最大限度减少滞留与事故风险。媒体与公众平台也应发挥宣传作用,普及安全驾驶与应急避险知识。

公众层面的安全意识提升同样重要。近年来,尽管驾驶技术普及,但部分驾驶者对极端天气风险认知不足,仍抱有“侥幸心理”。通过学校教育、社区讲座、网络传播等多元渠道强化气象安全知识普及,有助于形成全民关注天气、理性出行的社会氛围。

im电竞总结:

总体而言,假期返程遇中到大雨、暴雨及雨夹雪等复杂天气,是自然规律与季节转换共同作用的结果。面对道路湿滑、能见度低、交通压力大等现实问题,个人安全防范与社会应急响应缺一不可。只有通过科学认知天气特征、理性规划出行、严格遵守交规,才能有效降低事故发生率。

未来,应持续完善气象监测与预警体系,强化部门联动和公众宣传,推动形成“政府主导、社会参与、公众自防”的综合防灾格局。让每一次返程都更安全、更顺畅,是全社会共同的责任与目标。